トランプ大統領は、2025年4月に新たな関税政策を発表しました。

俗にトランプ関税と呼ばれ、全世界からの輸入品に対し一律10%の関税(世界共通関税)と、国別の貿易赤字に応じて上乗せする追加関税がかけられる予定です。

品目によって関税率の変更、ものによっては免税されたりと今後も発言に注目が集まっています。

トランプ関税発表後、世界の株式市場・為替市場はパニックに近い動きを見せ、日経平均株価は大きく下落しました。

現在もトランプ大統領の発言一つ一つに市況は乱高下しています。

また貿易関係の会社もその趨勢を注視しています。

さて関税が原因で直接戦争に発展したケースは多くありませんが、関税をめぐる対立が戦争の要因の一つとなった歴史的事例はいくつかあります。

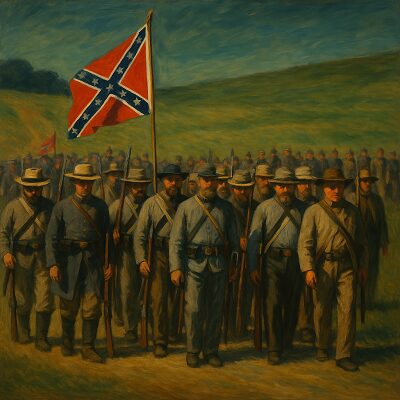

アメリカの「南北戦争」もその一つです。

戦争の直接的な原因は奴隷制度をめぐる対立ですが、経済政策、特に関税も大きな原因でした。

南北の経済構造の違いから、関税政策を巡って大きく対立し、アメリカ最大の内戦に突入したのです。

北部が勝利し今のアメリカの形になっていますが、もし南部が勝利していたらどうなっていたのでしょうか?

アメリカだけでなく世界はもしかしたら今より複雑な世界になっていたかもしれません。

今回は南北戦争をわかりやすく解説したいと思います。

南北戦争とは

南北戦争(American Civil War)は、1861年から1865年にかけて、アメリカ合衆国で起こった内戦です。

主に、北部(ユニオン / 連邦)と南部(コンフェデレイシー / 南部連合)との間で戦われました。

背景

1.奴隷制度

この戦争の最大の争点は奴隷制度についてです。

南部は綿花・タバコ・砂糖などの農業が主要産業で、これに多くの黒人奴隷を必要としていました。

反対に北部は工業・サービス・金融業が主で、雇用形態も奴隷とは真逆の自由労働がほとんどでした。

エイブラハム・リンカーンは若い頃から奴隷制度に強い嫌悪感を持っており、

❝If slavery is not wrong, nothing is wrong.❞

(もし奴隷制度が間違いでないなら、何も間違いとは言えない。)

と発言しています。

またイギリスやフランスなどは奴隷制度を嫌っていたため、奴隷解放は国際的な流れでもあり、「アメリカ連邦政府=奴隷解放を進める陣営」となることで、先進的人権国家をアピールしたい狙いもありました。

そのリンカーンが1860年11月、アメリカ合衆国第16代大統領に決まると南部の州(特にサウスカロライナ州)が「奴隷制度が危ない」と危機感をつのらせていきました。

2.経済政策

奴隷制度がよく注目されますが、北部と南部の経済構造の違いからくる経済政策の対立も大きな要因です。

特に関税政策を巡っても大きく意見がくい違っており、戦争のもう一つの原因とされています。

北部は工業が発達しており、イギリスなどからの安価な輸入品(特に繊維製品など)に対抗するため、高関税を主張していました。

南部は農業が主体で、綿花などをイギリスに輸出していました。

そのため輸出相手のイギリスとの関係を悪化は避けたく、またイギリスとの利害関係から輸入品に頼って生活している人も多く、高関税に反対していました。

3.州の自治権

南部には、北部とは異なる独自の文化や社会構造が存在していました。

南部の人々は自分たちの生活様式や価値観を連邦政府に干渉されたくないと考えていました。

南部諸州は、連邦政府の干渉を嫌い、州の自治権を強く主張しました。

州の自治権を主張することは、自分たちの文化や社会を守るという側面もあったのです。

また州の自治権の主張は、連邦政府との交渉において、南部諸州がより有利な立場を確保するための政治的な駆け引きの手段でもありました。

連邦政府に譲歩を迫るためのカードとして利用された側面もあります。

開戦 ~サムター要塞の戦い~

1860年11月、リンカーンが大統領に当選すると、南部の州(特にサウスカロライナ州)が奴隷制度への危機感をつのらせました。

翌月12月にはサウスカロライナ州が合衆国から脱退を宣言し、他の南部州もそれに続いて脱退し、南部連合(CSA)を結成しました。

北部と南部で戦争が始まらんとする中、サウスカロライナ州チャールストン港内にある「サムター要塞」で、双方のにらみ合いの状態が発生しました。

サムター要塞の戦い

要塞は南部連合領内にありますが、アメリカ連邦政府の重要な軍事拠点で沿岸防衛の要であり、北部が管理・守備していました。

南部連合は「要塞は自分たちの領土にあるので、明け渡せ」と主張、北部連邦側は「連邦の財産だから譲らない」と反発。

1861年4月12日に南部連合軍が要塞に向けて砲撃開始し、ここに南北戦争の火ぶたが切っておろされることとなりました。

サムター要塞は南軍の激しい砲撃で炎上。

また北軍守備隊は食料・弾薬そして兵も限られていた為、すぐにアンダーソン少佐が降伏し、要塞は南軍の手に渡りました。

死者0人という小規模な戦闘でしたが、これを機に北部連邦のリンカーンはただちに7万5千人の志願兵を募集し、武力行使に踏み切る決断を行いました。

南部連合側ではバージニア州など4つの州が新たに南部連合に加わりました。

こうして南北の対立が完全となり、本格的な戦争状態へ突入したのです。

ターニングポイント ~ゲティスバーグの戦い~

「ゲティスバーグの戦い(Battle of Gettysburg)」は、アメリカ南北戦争の中でも最も有名かつ重要な戦いのひとつです。

この戦いは、戦争のターニングポイントとも言われています。

戦闘までの経緯

戦争が始まって2年が経ち、1863年の春まで、戦争は一進一退の状況で進んでいました。

南軍は緒戦に勝利はしていたものの北軍の兵力・物資に劣っていたことは将軍の感じているところで、南軍が押し返されるのは時間の問題でした。

南軍のロバート・E・リー将軍は、そんな戦況の打開策として北部への侵攻作戦を決断しました。

侵攻の狙いはワシントンD.C.を脅かし北軍の戦意をくじくこと。北部市民へ侵攻圧力をかけ和平交渉へ導くこと。英仏などの外国に南部の国家承認をもらうことでした。

ゲティスバーグは当時、北軍の勢力下だった交通の要衝でした。

リー将軍はボルティモアやフィラデルフィアを進軍目標として、部隊をゲティスバーグ周辺に集結させ始めました。

双方ともに大規模衝突を避けるため、積極的な進出をせず、小競り合いを繰り返していました。

戦闘開始

1863年7月1日、ついに南軍と北軍が本格的に衝突し、南軍は北軍を追い返しゲティスバーグに到達しました。

撤退した北軍はゲティスバーグの南にある高台に防衛線を張りました。

7月2日、南軍が高台を奪おうと猛攻を掛けましたが、北軍は粘り強く守り抜きました。

7月3日、南軍が中央突破を狙おうと約1万3千人で突撃。この攻撃は「ピケットの突撃」として知られ、北軍の激しい銃砲火により壊滅的な損害を受け、失敗に終わりました。

戦闘結果

3日間の激戦の後、南軍は大きな損害を出し、7月4日にバージニア州へ撤退しました。

北軍の勝利により南軍の北部侵攻は阻止され、また戦争の流れを大きく北軍有利に変える結果となりました。

この戦いでの両軍の死傷者は5万人を超え、南北戦争における最大の激戦であり、アメリカ軍の歴史の中でも最も多くの死傷者を出した戦いとなりました。

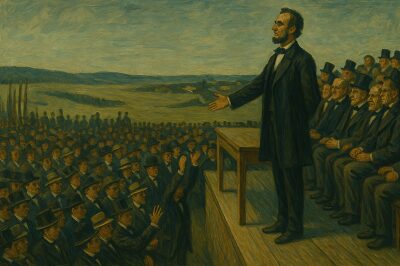

ゲティスバーグ演説

1863年11月19日にゲティスバーグ国立墓地の奉献式典が行われ、エイブラハム・リンカーン大統領が有名なゲティスバーグ演説を行いました。

「人民の、人民による、人民のための政治(government of the people, by the people, for the people)」

この短い演説は、アメリカの民主主義の原則と、戦死した兵士たちの犠牲の意義を強調し、アメリカ史に残る不朽の名演説として知られています。

終戦

1863年のゲティスバーグの戦い以降、物量と兵力で勝る北軍が徐々に優勢となっていきました。

アポマトックス・コートハウスの戦い

北軍は南部の首都リッチモンドを陥落させました。

リッチモンドを放棄したリー将軍率いる南軍は、補給を求めて西へ撤退しましたが、北軍も追撃しました。

北軍は騎兵隊を先行させ南軍を待ち構える戦術をとり、南軍は北軍の本体が到着する前に騎兵隊を突破しよう決断しました。

そうして1865年4月9日、アポマトックス・コートハウスで両軍の戦闘が始まりました。

一時は北軍を押し戻した南軍ですが、すぐに北軍の本体が到着。すでに兵站が尽き、包囲された南軍には抵抗する余力がなく、リー将軍は降伏を決意しました。

南軍降伏

リー将軍とグラント将軍は、アポマトックス・コートハウスで会見し、降伏条件について話し合いました。

グラント将軍は寛大な条件を提示し、南軍兵士は武器を置き、宣誓を行うことで故郷へ帰ることを許されました。南軍の将校は帯剣を、兵士は自家用馬を保持することも認められました。

正式な降伏文書は交わされませんでしたが、この会見によって、南軍の降伏が成立、南北戦争の事実上終結しました。

グラント将軍の寛大な処置のおかげで、その後の報復や抵抗を招くことは避けられ、比較的平和的な形で戦争を終結させることができました。

分裂していたアメリカ合衆国が再び一つになり、平和で安定した時代が訪れるはずでしたが、南部の再統合に至る「再建期」という新しい価値観と古い価値観のギャップに苦しむ時期に移行しました。

再建期(Reconstruction)の政治的混乱

南北戦争の終結後、アメリカは、再統合と奴隷解放後の社会再編をめぐる非常に複雑で激動の時代に入りました。

この時期は単なる復興ではなく、「誰が国をどう治めるのか」「解放された黒人にどんな権利があるのか」という、根本的な問いにアメリカ全体が向き合った時期でもあります。

① 奴隷解放後の「黒人の地位」を巡る対立

南北戦争の終わりによって奴隷制度の完全廃止が決まりました。

さらに市民権と選挙権が付与されることも決まりましたが、

・黒人が「市民」として扱われることで、南部白人の怒り・反発が爆発

・黒人の参政権・土地所有・教育などをめぐって激しい対立が起きる

という、黒人をその後どうやって社会に馴染ませていくかという課題に頭を悩ませることになりました。

② 南部白人の抵抗と白人至上主義の暴力

南北戦争終結後、クー・クラックス・クラン(KKK)が誕生しました。

白人至上主義を掲げ黒人の権利拡大を阻むため暴力もじさない組織です。

そしてそれに類似する秘密結社も続々誕生しました。

彼らは黒人の投票所を襲う、教育施設を焼く、夜間に黒人や共和党員を脅迫・リンチするなど卑劣な行為で黒人の権利拡大に反抗。

さらに問題なのは地元の警察や裁判所はこれを黙認・共犯化するケースが多いことで、彼らの行為に拍車をかけていました。

こうして南部は「法の支配」が機能しない地域が多発していきました。

③ 政治権力の交代・腐敗・政策の不安定さ

連邦 vs 州の力のせめぎ合い

当初は北部主導(共和党)の「強制再建政策」がとられ、黒人議員も誕生しました。

しかし、南部民主党や白人エリート層の巻き返しも激しく、南部と北部の遺恨が政局に影響を及ぼしていました。

汚職・腐敗の増加

戦後の立て直しの為、莫大な予算と公共事業が投入されるようになると「再建事業の利権」に絡む政治家や業者が増え、汚職が増えていきました。

グラント政権(1869–77年)でも複数の汚職事件が発覚し、「共和党=腐敗政党」という印象が民衆に広まり政治に対し関心が薄れていきました。

その為、この再建期の時期を「腐敗の時代」とも呼ばれています。

再建期の終焉

1876年に大統領選挙が行われました。

結果が拮抗し、選挙の運営も混乱するなどして決着がつかないという事態に陥りました。

北部が支持する共和党のラザフォード・ヘイズを大統領にする代わりに、連邦軍を南部から撤退させるという提案がなされました。

のちに「1877年妥協(Compromise of 1877)」と呼ばれ、これにより再建期は終わることとなるのです。

妥協の結果、南部では再び白人民主党が権力を握り、人種差別制度や実質的奴隷制度が復活していくことになります。

この体制は第二次世界大戦後の公民権運動まで続くことになり、黒人やマイノリティにとって苦難の時代が続くこととなりました。

もし南部が勝利したら

南部が勝っていたらどうなっていたか? は、多くの歴史家や歴史好きの間で議論されているテーマです。

南北戦争のどのタイミングで、北軍が降伏するかで条件は変わってきますが、少し考えてみたいと思います。

南北分裂が確定

南部が勝った場合、南部連合(CSA:Confederate States of America)が独立を維持し、アメリカ合衆国(USA)と分裂状態が続く可能性が高いです。

ここではアメリカは1つの国ではなく、2つの別々の国家になっていたという前提で考えてみます。

奴隷制度の存続

南部は奴隷制度を守るために独立したので、奴隷制度はそのまま維持されていたでしょう。

ただし、国際的な圧力(イギリス・フランスなど)が強まる中、20世紀まで続くのは難しかった可能性もあります。

はたまた奴隷制を廃止したヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国との間で、外交的な孤立を深めた可能性があります。

経済的に不安定な南部

南部は農業中心で、工業やインフラが弱く、国家としての持続性には疑問符がつきます。

イギリスなどと自由貿易を続けて綿花経済を維持しようとしますが、技術発展や競合国の台頭でジリ貧になっていくのではないでしょうか。

北部と南部で経済格差が生まれ、それが軋轢となり朝鮮半島のように南北で対立が生まれていたかもしれません。

北部アメリカの変化

北部(USA)は工業国として成長を続け、19世紀末には別の超大国になった可能性が高いです。

ただし、国の分裂により今より国際的影響力は弱わまると思われます。

国際関係・戦争への影響

南北に分かれたままだと、例えば第一次世界大戦や第二次世界大戦でのアメリカの対応も変わっていたかもしれません。

どちらの「アメリカ」が参戦するか?中立か?といった問題も出てくるでしょう。

第二次世界大戦で連合国が負けるという結果もあったかもしれません。

連合国が勝利してもアメリカが超大国にならず、冷戦構造は別の形になっていたでしょう。

人権と公民権の遅れ

南部が勝っていた場合、黒人の解放は大きく遅れ、現代のアメリカにおける人種平等や市民権運動の進展も数十年遅れていた可能性があります。

強い人種隔離政策、いわゆるアパルトヘイトに近い体制が続いていた可能性もあります。

その他

イギリスやフランスなどのヨーロッパ列強が、南北の対立を利用して、北アメリカ大陸への影響力を強めようとした可能性があります。

またナチス、ソ連そして大日本帝国が、アメリカ北部または南部と同盟を結ぶ可能性があり、今の我々から想像する世界から大きく異なる世界へと変貌していたでしょう。

終わりに

「今のアメリカで内戦が起きる可能性があるのか?」

多くの専門家や政治評論家は、現実的な意味で「アメリカ内戦」が起きる可能性は非常に低いとみています。

なら安心ですね、と言えれば良いのですが、昨今のニュースを見ているとアメリカが分断してしまうのではないかという不安にかられます。

政治的分断の激化

共和党と民主党の対立が非常に深刻で、互いを「もはや同じ国民とは思えない」と考える人も増えています。

特にトランプ前大統領をめぐる支持・不支持は大きな亀裂を生んでいます。

陰謀論や極端思想の拡大

Qアノンや白人至上主義など、極端な思想を信じるグループが武装して行動する例もあります。

2021年の連邦議会襲撃(キャピトル襲撃事件)はその象徴でした。

銃社会と民兵組織の存在

アメリカには合法的に武装した民兵組織が多数存在し、政府への不信感から「自衛」の名のもとに武力行使の可能性もあると言われています。

そもそも銃を持つことは「政府が暴走した時のために、国民が武装しておくべき」という思想からくるものであり、アメリカという国の根幹の考え方です。

以上の点から「内戦」の可能性は、低いけれどゼロではないと言えるのではないでしょうか?

南北戦争のような本格的内戦にならないとしても、暴力事件やテロ、政治的対立の激化、そしてアメリカが分断された場合、世界はディストピアへと進んでいくと思われます。

いつどこでどのような形で起こるかは分かりませんが、アメリカの分断の影響は、私たちの想像を絶するものになるでしょう。

このブログでは今後もディストピアに繋がるトピックをご紹介できたらと思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。